手作りのお弁当の賞味期限は、おかずや保存状態によって変わりますが、基本的には作ってから半日~1日程度で、日持ちはかなり短いです。

冬場はともかく、夏場や湿度が高い日はお弁当の保存方法に困ったり、中身が傷んでしまわないか気になりますよね。

せっかく作った手作りのお弁当でお腹を壊すのは悲しいですし、食中毒の危険性もありますので、自家製弁当の賞味期限と保存方法、傷みにくくする調理のポイントや注意点などを紹介していきます!

安心して食べられるお弁当を作るにはどんな工夫が必要なのか、ぜひチェックしてみてくださいね!

手作りのお弁当の賞味期限は作ってからどれくらい?

手作りお弁当の賞味期限がどれくらいか、食べる何時間前に作るのがベストなのかは、お弁当の保存状態によって変わってきます!

もちろん、夏場と冬場では食材の傷みやすさも全然違うので、手作りのお弁当を美味しく安全に食べるために、正しい保存方法をしっかり把握しましょう~!!

まず、気温が高い夏場でなければ、賞味期限の目安は朝作ってからおよそ6~7時間程度になります。

※気温が高い夏場は、冷蔵庫に入れても3~4時間程度が目安です。

前日の夜に作り置きしたおかずやごはんの場合は、傷むのが早くなるので、これからご紹介する保存方法をしっかり覚えて、ぜひお弁当作りにいかしてくださいね✨

手作りお弁当の正しい保存方法と作るときの注意点

ではまず、夏場の夜に作る場合や、前日の夕飯の残り物をおかずにする場合ですが、夏場は気温や湿度が高く、すごく食べ物が腐りやすい時期です!

夏場の夜に作ったおかずやごはんを翌日のお弁当に入れる場合は、以下の6つに気を付けましょう~!

手作りのお弁当が傷みにくくなるポイント

- 作ったおかずやごはんは必ず冷蔵庫で保存する。

- 汁気のあるものは避ける。

- お弁当箱に詰めるとき、食品には直接手で触れずに菜箸などを使う。

- マヨネーズは傷みやすいため避ける。

- ご飯は朝に詰めたほうがパサつかない。

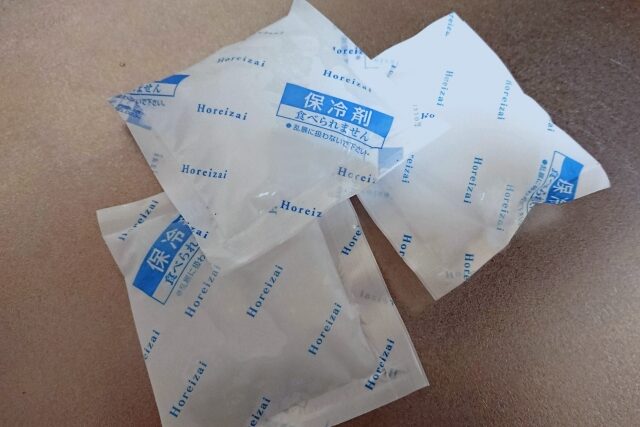

- 持ち運ぶときは保冷剤を入れる。

夏場はものすごい早さで食べ物が傷みます。

おかずもごはんも必ず冷蔵庫で保存してくださいね。

冷凍保存できる食材で、食べるときにレンジでチンできるのであれば、冷凍保存もおすすめです♪

そして、冷蔵庫に保存しておいたおかずは、朝必ず温めます!

食材の中心までしっかりと火を通して殺菌し、菌が繁殖しにくい温度まで冷ましてから、お弁当箱に詰めるのがポイントです!

ごはんやおかずがあたたかいまま詰めてしまうと、熱で雑菌が繁殖して傷むのが早まったり、お腹を壊す場合があるので注意です( ;∀;)

気温が低い冬場も、お弁当の保存方法で気を付けることがあります。

- ごはんやおかずは冷ましてから詰める。

- お弁当を置いておく場所の暖房に注意!

- 保温タイプの弁当箱を使うならあたたかいご飯を朝に詰める。

ごはんやおかずを冷ますのは、熱で雑菌の繁殖を防ぐためです。

あたたかいまま冷蔵庫に入れても、冷えるまでに時間がかかるので、保存効果はかなり落ちます。

また、寒いと冷蔵庫に入れなくても大丈夫な場合もありますが、そのときは暖房の位置に注意してください~!

温風が直撃してたり、お弁当を置いた場所に温かい空気が行きやすかったりすると、痛みの原因になります。

手作りのお弁当は常温・冷蔵で保存した場合の日持ちは?

基本的に、手作りしたお弁当の常温保存は避けましょう!

常温の場合、食べる当日に作ったお弁当は、冬場であれば3~4時間程度は持ちますが、夏場は1時間持ちません。

冷蔵保存であれば、夏場は5~6時間、冬場は7~8時間は持ちます。

ちなみに当日の朝に作った場合でも、お弁当を持って家を出るまでに時間がある場合、暑い時期は出かけるまで冷蔵庫に入れておいてくださいね。

夏場は本当に油断大敵です!

前日に作ったおかずやごはんの場合は、気温が低い冬場でも必ず冷蔵庫に入れましょう。

お弁当箱に詰めるときは、レンジでしっかり温め直しあとにきちんと冷ますのがポイント!

雑菌の繁殖は環境が悪いと8~10時間後から進むので、前日に作るときは、保存方法や調理時の殺菌の徹底など注意が必要です!

手作りのお弁当を傷みにくくする調理のポイント

手作りお弁当は作ってからの保存方法も大事ですが、そもそも調理するときにも一工夫すれば、さらに傷みにくくすることができます!

ポイント

- 手をしっかり洗い、手袋をしてなるべく素手で食材を触らないこと!

- 盛り付けは完全に冷めてからすること!

- 汁気があるものは水分をできるだけ取り除く!

- 気温が高いときは生野菜や果物は避ける!

- 塩分や糖分が高いと傷みにくくなるので、味はいつもより濃いめに!

調理器具の除菌や手をきれいに洗うのはもちろん、できれば薄手の手袋(100均でも買えます♪)をして、食材を素手で触らないようにしましょう~!

また、口の中にはたくさんの雑菌がいるので、お弁当を作っているあいだは唾液が飛ばないように、話したり笑ったりするのを控えるか、マスクをつけると安心です。

意外とやっちゃう炊き込みご飯などの混ぜご飯は、具によっては水分が出て腐りやすくなるので、お弁当に入れるのは避けたほうが良いです。

ごはんに味をつけたい場合は、ふりかけを持っていったりごま塩を振ったり、塩分のある梅干しを添えるのがオススメです!

最後にお弁当に詰めるときの注意点として、おかず同士がくっつかないように、おかず用のカップを使うといいですよ♪

使い捨てはもちろん、洗って繰り返し使えるシリコンカップなどもあります!

衛生的で洗う手間もないのは使い捨てカップですが、シリコンカップもお弁当箱のついでに洗えば済むので、どちらを使うかはお好みで✨

手作りのお弁当には不向き!傷みやすいおかずや食材は?

手作りのお弁当の賞味期限や日持ちを良くするには、傷みやすい食材やおかずなど、お弁当には向かないものもあります。

知らずにうっかり入れてしまうと、雑菌が繁殖する原因になる場合もあるので、しっかりチェックして安全安心のお弁当作りを心がけましょう!

★たまご

たまごは、きちんと火を通していれば大丈夫ですが、生・半熟たまごは危険です!

たまご焼きもゆでたまごも目玉焼きも、とろとろした半熟部分がないように完全に火を通してくださいね。

★生野菜・フルーツ

きゅうりやレタスなどの水分が出やすい野菜は避けましょう。

保冷効果のあるお弁当箱ならある程度は大丈夫ですが、普通のお弁当箱なら、野菜や果物から出る水分が腐敗を早める原因になります。

特にミニトマトは「ヘタ」に雑菌が多いので、必ずヘタを取ってよく洗い、しっかり水気を切ってからお弁当に入れましょう。

★イモ類・根菜類

ポテトグラタンやポテトサラダなど、水分が出てきてしまい、特に夏場は傷みやすいためお弁当には向きません。

きんぴらやフライドポテトなどは、汁気や油をきって入れればOK!

★煮物

煮物は水分多めなので、雑菌が増えやすいリスクが高いです。

保温・保冷できるお弁当箱以外では、あまり入れないほうがいいおかずです。

水分が少なめの煮物なら、夏場は避けて、冬場はなるべく水気を切って入れるようにしてください。

★練り物・加工品・乳製品

ハム、チーズ、ちくわなどはお弁当のおかずに大活躍!

ちくわなどの練り物やハムなど、加熱しなくても食べられますが、冷蔵保存の食品なので、お弁当に入れるときは必ず火を通してくださいね。

★マヨネーズ・タルタルソース

マヨネーズやタルタルソースは、材料にたまごが入っているので、傷みやすいです。

ポテトサラダやマカロニサラダなど、マヨネーズが入っているサラダ類にも注意しましょう!

手作りお弁当の注意点・ご飯やおかずは熱々のまま入れない!

お弁当に詰めるご飯やおかずは、冷ましてから入れたほうがいいということはよく聞きますよね!

ではなぜ熱々のままだといけないのか?

ご飯やおかずを冷ますのは、食中毒を防ぐためです!

食中毒の原因となる細菌が好む温度は30~40度。

そこに湿度が加わると、さらに細菌が増えやすくなるんです。

ご飯やおかずを熱いまま詰めて蓋をすると、冷めにくくなり、細菌が繁殖しやすい温度が長く続きます。

そして湯気がこもり、湿度も上がってさらに細菌が繁殖しやすい環境になってしまうのです。

熱々ごはんをお弁当に詰めて、お昼に食べたらお腹を下したという話もよく聞くので、冷ましてから詰めるのを徹底しましょう!

また、ごはんやおかずが熱いまま蓋をすると、ふたやお弁当箱の内側についた蒸気が水滴になります。

その水滴が垂れて、おかずなどがべちゃべちゃになり、美味しくなくなってしまいます~( ;∀;)

ご飯を冷ますコツ

大きめのお皿などにラップを敷いて、その上にご飯を平らに広げます。

空間をつくると、熱が早く逃げやすくなりますよ!

手作りお弁当を保温できるランチボックスのオススメはどれ?

保温できるタイプのお弁当箱は、魔法瓶構造になっているので、保温や保冷の効果を持続させることができます!

温度の変化を抑え、出来立ての温かさを緩やかにキープするので、雑菌が繁殖しやすい温度に下がりにくく、ごはんやおかずを熱々のまま入れてもOK!

冷ます手間が省けるうえに、美味しさを長持ちさせることができるのがうれしいですね♪(´艸`*)

パッと見ではいまいち違いがわかりにくい、保温タイプのお弁当箱ですが、それぞれ効果が違うので、ご自身の好みや用途に合ったものを選びましょう!

どの保温ランチボックスを選べばいいのか、種類や特徴をご紹介します✨

1.ご飯のみ保温できるタイプ

こちらのサーモスの保温ごはんコンテナーは、ごはんだけ保温できる容器です。

おかずだけ別で買ったりもできますし、保温したくない野菜や果物などを別容器に分けられるので、意外と便利ですよ✨

手軽なサイズ感のものが多く、カバンに収納しやすいのもメリットの1つです。

重さも通常のお弁当箱と変わらないため、通勤や通学で持ち運ぶ時間が長い人にオススメです!

2.ランチジャータイプ

【ランチジャー】 象印 保温弁当箱 SL-NC09-ST ランチボックス

魔法瓶構造の中に、ごはんやおかずなどすべて保温できます!

ごはんもおかずもスープもまるごと保存したいなら、ランチジャーがおすすめです♪

全体が魔法瓶構造になっているので、ちょっと重さはありますが、寒い日には温かいもの、暑い日には保冷効果もあるので、冷たいそうめんなども入れられますよ✨

この象印のランチジャーは、バッグとお箸がセットになっているのもうれしいですね(´艸`*)

3.丼タイプ

丼タイプはオシャレなデザインのものが多いです。

ごはんの上におかずの容器を乗せるので、見た目もまさに丼ぶり!

デザインもかわいい&オシャレで、容量も多すぎないので、女性にピッタリサイズのものが多いですよ♪

牛丼やカレーなど汁気が多いものも、食べる直前にほかほかご飯の上にかけられるので、美味しく食べられますね。

4.スープジャータイプ

スープジャーは、汁物専用の保温容器。

水筒が太くなったような形状で、味噌汁やスープなどの汁物を保温できます。

保温容器の中で1番メジャーなので、持っている人も多いかもしれませんね。

密閉性が高く、汁物を入れてもこぼれにくくになっています!

バリエーションが多いので、手軽に保温弁当を持ち始めたい人にもオススメです!

こちらのスープジャーは400miとたっぷり容量なので、最初に紹介したごはんだけの保温容器と組み合わせて使えば、たくさん食べたい男性も大満足のボリュームです🤩

ダイエット中・小食な女性は、スープジャーだけで足りると思います♪

以上、どれもおすすめの保温容器ですが、ごはん・スープだけ保温したいのか、ごはんもおかずも全部保温したいのか、ご自身の用途や好みで選んでみてくださいね!

ちなみにわたしは、ごはんもおかずも保温できるタイプのランチジャーを使ってます✨

保温性が高いお弁当箱は、朝詰めた料理の温かさをランチの時間までキープできたり、保冷力のある断熱構造になっていれば、暑い夏の季節もお弁当が傷みにくいんです。

それぞれの製品は「保温効力(6時間)69℃以上」のように、保てる時間と温度の目安が商品に記載されてます。

保温タイプのお弁当箱は、製品によっては機能が違うので、比較するときは保温効力をチェックしてくださいね!

※記事内の商品リンクは、楽天市場に飛びます。

また、紹介した商品の販売価格は変更となる場合があります。

購入の際は、必ず各ショップの商品ページをご確認ください。

保温のランチボックスがないときは保冷剤は必要?

お弁当内の温度が30℃を超えると菌が活発に増殖し始めるので、冬場以外で20℃を超える場合は、保冷剤を使うことをオススメします!

とはいえ、保冷剤を入れても保管場所によっては温度が上がりすぎてしまうこともあるので、気を付けましょう!

たとえば、車の中や通気性の悪い部屋、日の当たる場所は熱がこもりやすいので、気温以上に温度が上がってしまうかもしれません。

冷蔵庫に入れられない場合は、保冷剤と保冷バッグにお弁当を入れて、直射日光は避けてなるべく涼しい場所に保管し、できるだけ早く食べるようにしてくださいね。

手作りのお弁当を運動会やお花見などに持っていくときの注意点

運動会やお花見など何か行事があるときは作る量も多いので、前日に準備する人も多いかと思います。

前日に準備する場合は、下ごしらえなどしたものを冷蔵保存しておき、当日の朝にきちんと火を通して、しっかりと冷ましてからお弁当箱に詰めます!

運動会は気温が高い時期も多いですよね。

日陰がある場合はできるだけ日陰に保存し、必ず保冷剤や保冷バッグを使いましょう~!

保冷剤がなければ、凍らせたペットボトルがおすすめです♪

ただし、溶けてくると水分でびしょびしょになるので、ジップロックに入れたりして水濡れ対策も忘れずに!

手作りお弁当の賞味期限はどれくらい?日持ちする保存の仕方は?まとめ

手作りお弁当の賞味期限・日持ちの目安は、常温なら冬場であれば3~4時間程度、夏場は1時間持ちません!

冷蔵保存であれば、夏場は5~6時間、冬場は7~8時間は持ちます。

特に夏場は気温が30℃以上超える日が多く、雑菌が増えやすい温度なので、冷蔵庫に入れて保存するか、保冷剤+保冷バッグ、保温タイプのランチボックスなどを使って、温度を保つようにしましょう!

せっかくの手作りお弁当、安全に美味しく食べるため、ぜひ参考にしてくださいね✨